ISFJ優勝を達成した岡島成治先生から学んだこととは。日々研究に取り組んだ岡島ゼミでの経験は人生の宝物。

日本政策学生会議(ISFJ:「学生の政策提言による望ましい社会の実現」を理念とする学生シンクタンクが運営する政策論文コンテスト)での最優秀政策提言賞受賞をはじめ、学外コンテストでの数々の賞歴をもつ経済学部・岡島ゼミ(通称シゲゼミ)。その岡島成治先生が今夏、7年間在籍した本学を退任されることになりました。そこで今回、岡島ゼミの5人の卒業生と岡島先生との座談会を開催。ときに熱く、厳しく、学生とともに涙するほどの岡島先生を“シゲさん”と慕う卒業生の皆さんに、岡島ゼミでの学びや苦労、それがどのように今の自分に息づいているのか、そして人間・岡島成治の魅力などについてお話を伺いました。

教育ビジョン

自ら学びをデザインできる学生を生み出す

予測困難な時代を生き抜くために、主体的に学ぶ姿勢をはぐくみます。

多様な体験で得たものを発表・議論する場を設け、さらなる学びへ発展させます。

お話を伺った方

岡島 成治さん

大阪経済大学経済学部経済学科准教授(取材時点)。専門分野は経済学、経営学、環境経済学、応用ミクロ計量経済学およびその関連分野。

高橋 卓夫さん

岡島ゼミ1期生。トヨタグループ部品商社から本田技研工業へ転職し、ドライブユニットの部品バイヤーとして勤務。

南中 美香麗さん

岡島ゼミ2期生。和歌山県データ利活用コンペティション企業賞、WEST研究論文発表会優秀論文賞、ISFJ日本政策学生会議分科会賞受賞。株式会社マクロミル勤務。データアナリスト。

成井 快登さん

岡島ゼミ3期生。環境経済・政策インターゼミ準優勝、行動経済学会奨励賞受賞。NTTデータ関連会社勤務。SE。

上出 鷹也さん

岡島ゼミ4期生。日経STEAM大会優秀賞、WEST研究論文発表会分科会賞、ISFJ日本政策学生会議分科会賞受賞。PwCコンサルティング合同会社勤務。

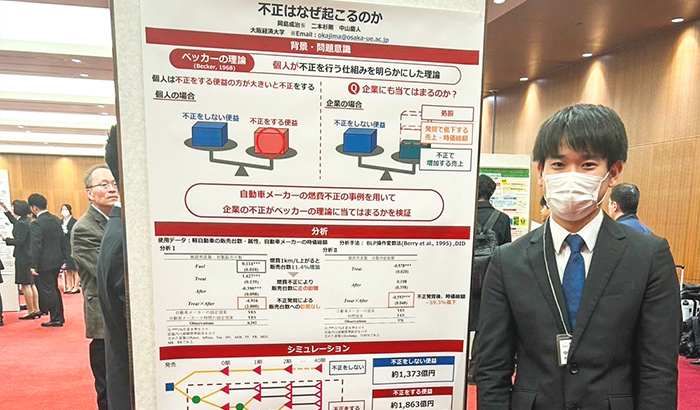

中山 慶人さん

岡島ゼミ5期生。ISFJ日本政策学生会議最優秀賞受賞。株式会社アルファシステムズ勤務。SE。

社会に出た今も生きている岡島ゼミでの経験

——まず、卒業生の皆さんの現在の所属やお仕事の内容について教えてください。

高橋 大学卒業後、トヨタグループの部品商社に入社しましたが、今年、本田技研工業に転職し、部品バイヤーとして調達・購買の業務に就いております。

南中 私は滋賀大学の大学院に進学し、経済学で修士を取得しました。その後、株式会社マクロミルという調査会社に就職し、データアナリストとして広告の効果測定などの仕事をしています。

成井 NTTデータの関連会社に勤務しています。いわゆるSIer(システムインテグレーター)と呼ばれる業態で、クレジットカードのシステム設計・構築・運用を担当しています。

上出 PwCコンサルティングというコンサルティング会社の金融セクターに所属しています。いまは、経済安全保障に関するプロジェクトに取り組んでいます。

中山 株式会社アルファシステムズという会社で、SEとして車載システムの開発に携わっています。

——皆さんのいまのお仕事につながる岡島ゼミでの経験があればお聞かせください。

高橋 前職のトヨタグループでは、販売店のDX推進に向けた新しいツールを考える仕事をしていて、そこで必要だった市場のニーズの分析に、ゼミで学んだ統計学が役に立ちました。学生時代に統計を学んだことがその部署への配属につながったと思いますし、統計を使って自分で分析したものが一つのツールとして形になり評価されたことがうれしかったですね。

南中 私はゼミで研究のおもしろさを知って、大学院に進みました。また、いまの仕事にも研究的な側面がありますし、その分野に詳しくない方に説明する機会も多く、「こういう場合、岡島先生はどんなふうに教えてくれたっけ」とゼミを思い出して参考にしています。

成井 僕の進路にもゼミでの経験は生きています。SEはチームで動くことが多く、ゼミの論文作成のように、みんなで足並みそろえて何かを作っていくというところが重なりますね。

上出 私がいま取り組んでいる新しい技術に関するプロジェクトは、ゼミでの研究と親和性が高いと思っています。また、いつも忙しいシゲさんに対応してもらっていたおかげで、なかなか時間が取れない忙しい上司からうまくフィードバックをもらえる動き方が身につきました。

中山 ゼミでのプログラミングの勉強がきっかけになって、SEの仕事を選びました。成井さんと同じく、チームで何かを進めていくという経験がいま生きています。

——では岡島先生、卒業生の皆さんのいまのご活躍について、どのような印象を持たれましたか。

岡島 みんな偉そうなこと言ってるなあ、といった感じですかね(笑)。学生のときはこんなにしっかりしゃべれず、幼稚園児と話してるみたいだったから、成長したなあ。

僕はご飯を食べるよりも研究が好きなんです。ゼミの研究で1つのことに真剣に取り組んだ経験は、どんな仕事にも通用するのではないかと思っています。

ISFJ優勝を達成した岡島ゼミの歩みを振り返る

高橋 シゲの研究好きは、ゼミでもすごく感じられました。自分ももっと研究に参加できたらよかったと思っています。

岡島 高橋君は研究がちょうど始まるときにいなくなっちゃったんですよ(笑)。それで研究が終わってから帰ってきた。

高橋 ISFJに取り組む期間は、留学に行ったりアフリカ横断旅行に行ったりしていたんです…。

岡島 高橋君たちは1期生だったからまだゼミとしては甘々で、大会でもボロボロだった。いうなれば甲子園で名門校に103対0で負けるような感じですよ。でもボロボロを経験して、そこから自信がついていった。

南中 2期生になるとまたゼミの雰囲気が変わりましたね。私は2回生でゼミに入ってすぐに出場した和歌山データ利活用コンペティションをはじめ、3回生でのISFJやWEST(学生組織による全国規模の研究論文発表会)などすべての大会で賞をいただくことができました。いま振り返ると、研究内容だけでなく学生の内面まで岡島先生が気を配ってくれていたことが大きいと思います。

岡島 1期生の代で大会のレベルがわかったので、2期生からは本気で勝つ気でしっかりしたデータを集めて、先行研究をまねるところから始めました。

成井 僕たち3期生の代では、1期生、2期生の方々が相談にも乗ってくれたので、研究しやすい環境ができていたと思います。僕自身も岡島先生や先輩方に助けられて、行動経済学会で賞をいただきました。

岡島 成井君のは面白味のある研究だったんだけど、ISFJにはウケなかったんですね。トピック選びで僕が失敗しちゃったのかなと。

上出 4期生になると、それまでの3年分の経験から研究やゼミ運営の体系化も進んでいました。同時に組織が大きくなることで同期のあいだに軋轢が生まれた時期でもあったのですが、そこはシゲさんがリーダーシップを取って組織をまとめ、ときには人間性について熱く語り、最後には一つのものを作り上げられた熱い代だったと思っています。

岡島 僕にとって「ISFJで勝てるな」という手ごたえが感じられた代で、最終的に分科会賞を取れた。ペース配分もつかめてきたし、僕以外にも上回生や卒業生でサポートできる人が増えて、研究のスピードも上がりました。

中山 さらに僕の代の5期生になると4年分の積み重ねがあった。ISFJ以外の大会に出るようになったのも僕たちの代からですよね。

岡島 期限がないとなかなか一生懸命やらないからね。大会に出ることでやらなければならない期限をつくり、どんどん追い込んでいった。中山君の代はISFJで「エコカー政策がCO2排出量にもたらす効果 ~Gaming が及ぼす影響~」をテーマに念願の最優秀政策提言賞を受賞したんですが、前の代のデータを利用することでデータ集めの時間を短くしてそのぶん内容を詰めた。それが最優秀賞につながりました。

——研究のテーマは学年ごとに違うのですか。

岡島 全然違うテーマで、僕が知らないテーマにするのがミソです。というのも、僕が知らないから学生にどんどん詰めて聞くんですよ。そうすると、学生も詰められると思って真剣に調べるんです。

——いろいろな賞を受賞するまでに苦労されたことがあれば教えてください。

高橋 1期生はまだ道がなく、進むだけで精いっぱいでした。ISFJが何かすら誰も教えてくれなくて。まあ僕は肝心なところで留学に行ってしまったわけですが。

南中 2期生からは統計検定2級を取得するなど学力面でも力が入れられたのですが、岡島先生からは何よりもチームワークの大切さを教えていただきました。チームみんなで1つのものを作り上げた結果、賞をいただけたと思っています。

岡島 チームワークは当たり前のことだよね(笑)。チームがばらばらだと絶対勝てないから。

南中 私が初めて出た和歌山県データ利活用コンペティションで、岡島先生のチームについての考え方がよくわかるエピソードがあるんですよ。岡島先生に受賞の報告の電話をして、発表の録画を共有したときのことです。発表ではチームのうちの3人だけが前に出て、あとのメンバーは席に残っていたのですが、それを見た岡島先生が、どうしてチーム全員で前に立たなかったのって言われて。みんなで研究したんだから、全員の顔が見えないとだめだと強く叱られました。受賞のうれしい報告のつもりがひどく怒られたので泣いてしまいましたが、その通りだなと思って。全員がやったことに対して正当な評価を受けるのは当たり前だよねと話されたのがとても心に残っています。それ以降の大会では、みんなが正しく評価してもらえるようにすることをチーム運営で一番大事にしていました。

岡島 南中さんのチームはWESTで優秀賞を取ったけど、南中さんのチーム運営はすごくよかったんですよ。チーム運営の重要さを実感しましたね。

成井 3期生では、ISFJの発表で審査員にわかりやすく論文の内容を伝えるという点も意識するようになりました。論文を完全に理解しているゼミのメンバーでは発表のわかりやすさの判断が難しいので、外部の人に見てもらって、わかりにくいところを指摘していただきました。前提知識がない方にアドバイスをいただくことで、完成度は格段に上がったと思います。

岡島 去年からはISFJが強い他大学のゼミと合同ゼミをやって、フィードバックをもらうようにしています。ねらいは多角的な意見をもらうことと、相手の自信を喪失させること(笑)。

上出 ゼミに入って最初に衝撃を受けたのは、論文前の要約をシゲさんに見てもらったときに、「細かいところばっかり見ていて全体が見えていないよ」と厳しいフィードバックをもらったことです。細かいところを丁寧に見るのはむしろ自分のいいところくらいに思っていて、それまでの教育では指摘されたこともなかったのでハッとさせられました。もっとも最初は受け入れられませんでしたが…。

もう一つは、ISFJには有名大学もたくさん参加しているんですが、そういった難関大学の学生とも、しっかり努力すれば戦えると言ってくれたことが深く心に残っています。それを支えに成功体験を少しずつ積んでいくことで自分自身が鍛えられ、自己肯定感も上がったことが、社会に出たいま、すごく生きていますね。

岡島 ひるまないということは重要で、だめだと思ったらもっとだめになってしまいますから。学歴はあるに越したことはないけれど、大学の4年間でお前たちは一生懸命努力しただろ、と。それは人生のどの時点でもそうで、僕もいまいるステージで人より努力することが重要だと思っています。

上出 ゼミ生は実際にシゲさんがひたむきに研究に向かう姿を見ているので、努力という言葉が納得感を持って入ってきますね。

中山 僕はゼミに入る前は人とのコミュニケーションが苦手だったんですが、3年生のときに研究リーダーをやらせてもらい、チーム運営をしていく中でコミュニケーション能力も鍛えられました。大変でしたが、3年生のISFJが終わる頃には苦手意識を感じなくなりましたね。

岡島 僕はそれ全然知らなくて、卒業した後に中山君がかつて引きこもりだったと聞いてびっくりしましたよ。

すべてに真剣で、信念、情熱を持つかっこいい大人

——岡島ゼミについていろいろ伺ってきましたが、岡島先生その人から学んだことも教えていただきたいと思います。

高橋 「一つのことに真剣に」というシゲの言葉がありますが、これは大学生の時にはどういうことなのかよくわかっていませんでした。でも社会人になっていろいろな困難にぶつかるうちに、だんだんシゲの言っていたことが自分の中でつながっていって。大学生のときにわかっていたら、また違った学生生活が送れたのかなと思います。

岡島 いまも覚えてるけど高橋君、ゼミの募集前に研究室訪問で来てたよね。この子は真剣にやるんだなと思ってたら全然やらなかったけど(笑)。

高橋 僕もそのときのことを覚えていて、冷蔵庫からいきなり500mlの牛乳を渡されたんですよ、これ飲んでけって。それが印象的で、この人なんかぶっ飛んでるなと(笑)。この人についていけば何か得られるものがあるかもしれないと思いました。

南中 牛乳の話のように、岡島先生は無邪気なところがある方なので、私もたびたび「この人、大丈夫かなぁ」なんて思うこともありましたが(笑)、先生からは続けることの大切さを教えていただいたと思っています。

大学院に進んだあと、一人で研究して論文を書くのが大変で心が折れてしまったんですが、そのときに改めて、ゼミを地道に成長させ、ISFJで最優秀賞受賞という結果を出した先生のすごさがわかりました。先生のご研究もそうですが、探求することを諦めないという信念はブレずに、新しいことを取り込んでアップデートしながら続けていくところがすごいんですね。

正直なところ、最初はISFJで賞を取るのは難しいと思っていました。やっぱりほかの出場校は偏差値の高い大学ばかりでしたし、私なんかじゃ無理だと消極的になっていたんです。でも上出君のお話にもあったように、先生が「そんなの全然関係ない!」って言ってくれて。実際に先生はISFJ受賞を成し遂げられましたし、強い信念があれば何でもできるということを学びました。

成井 信念の人でもありますし、情熱を持って生きている大人だというふうに感じています。僕がこれまで出会ってきた大人はみんな、普通に就職して平坦な人生を送っていて、自分も大学を卒業したら普通の人生が待っていると思っていたんですが、岡島先生に会って、一日一日を熱く生きるその姿に衝撃を受けました。生き方がかっこいいんです。こんな大人になりたいなって思いましたね。

ISFJをめざす中でトラブルがあって、もう無理だとあきらめムードになっていたときも、まだ可能性はあるって励ましてくれて、最後までがんばることができました。

岡島 逆にそこからみんな一致団結したよね。雰囲気もよくなって。それで発表の日の前日に、うちに泊まって練習したよな。懐かしいね。

上出 先生は研究も家庭も大学教育もどれも真剣で、一人の大人として本当にかっこいいなと思います。また、素直で人間味のある人なんですよね。賞が取れたときも取れなかったときも、僕らと一緒に人前ででも泣きますし、くだらないこともたくさん言うと思えば、僕らが間違った方向に行きそうになったときには正しく𠮟ってくれる。

中山 僕も先輩方と同じく生き様がかっこいい先生だと思います。また、何事も目標に向かって人一倍努力を続けていくことが一番重要だと言われていたのが印象に残っていますね。ISFJでもその言葉を胸に優勝をめざしましたし、社会人になったいまも同僚に負けないよう日々努力しています。

——卒業生の皆さんからの思いを受けて、岡島先生からはいかがでしょうか。

岡島 仕事を楽しんでがんばってほしい。それから、自分を認めてくれるよい上司に巡り合うことも重要ですね。ひるまずに自分の力を伸ばして、最後まで力を出し切って死んでもらいたい。

ゼミ生たちと築き上げた7年間は人生の宝物

——では、大学の後輩やゼミの仲間たちへのメッセージをお願いします。

中山 大学の4年間で学んだことを社会に出てからも生かせるように、日々努力してほしいと思います。後輩のみなさんは、ISFJなどの大会にもし出場するのであれば、全力でがんばってほしいですね。どんな研究なのか楽しみにしています。

上出 僕もそうだったのですが、第一志望の大学が叶わなくて大経大に入学する人は少なくないと思います。でもだめだったと思ってあきらめないでほしい。大学を出たときにどんな自分になっていたいのかというビジョンを明確に持ってしっかり学んでください。そうすれば卒業後、すばらしい社会人生活が待っていると思います。シゲさんが大好きなシゲゼミの皆さん、これからシゲさんに関わる人へのサポートでできることがあれば、共に惜しまずやっていきましょう。

成井 勉強に限らず、部活や課外活動など自分のやりたいことに情熱的に取り組んで、この大学に入ってよかったと胸を張って卒業してほしいと思います。僕も大経大は第一志望じゃありませんでしたが、岡島先生をはじめ仲間たちとゼミ活動ができたので、胸を張って入学してよかったといえます。そして卒業した今も大経大が好きです。ゼミの先輩後輩の皆さんとは、これからも仲間として積極的に関わっていけたらと思います。

南中 大経大には勉強や研究に真剣に取り組んでいると指をさしてくる人が少なからずいます。そんな中でも、岡島先生やゼミ生の方たちに出会えて、同じ高みをめざしひたむきに研究できたことは本当によかったと思っています。後輩の皆さんも周りに流されず、自分のやりたいことをがんばって続けてください。またゼミ生の皆さんは研究が楽しいと思っている方ばかりだと思うので、ぜひ大学院に行ってほしいですね。

高橋 後輩の皆さんにはいろいろなことに挑戦してほしいです。僕がアフリカへ行ったときは大学の基金や支援を受けたので、そうした大学の制度をうまく活用するといいでしょう。僕自身については、大経大の先輩として、しっかり活躍している姿を見せられたらと思います。現役の岡島ゼミ生の皆さんは、大学生ならではのプライドがあったりしてなかなか先生の言うことを受け入れられないことがあるかもしれませんが、僕たちより長い人生経験を積んだシゲの言葉は、社会に出てから必ず糧になりますよ。

岡島 南中さんが言ったように、大経大にはまじめにやってる学生をちょっと小ばかにするような風潮があるんですけど、そんなのどうでもよくて、一生懸命やることが重要ですね。自分の将来を見据えれば、いまやらなきゃならないことが何か見えてきますから、それを意識して大学生活を送れば絶対うまくいくと思います。

いままでいろいろな大学で教えてきて、本気で怒るというのはなかなかできなかったんですが、それでは学生のためにならないこと、本気で向き合ってこそ学生が伸びていくんだっていうことを本学に来て気づきましたね。自分を100%さらけ出したら、学生はちゃんと理解してくれてとてつもない力を発揮してくれる。僕にとってもいろんな面で大きく成長できた7年間でした。大会で絶対勝つまでやめないと思って一日一日、一生懸命やってきたけど、やっぱり一番は受賞の実績よりも、いい学生に恵まれたこと。この7年間は宝物だ。

Hints for SOUHATSU

創発につながるヒント

自分のすべてをさらけ出し、本気で学生に向き合い続けた岡島先生。泣いてしまうほど強く先生に叱られた南中さんが、それでも先生の言葉に心を打たれ自らを成長させていったように、岡島先生と学生たちの真剣なぶつかり合いが、ISFJ最優秀賞受賞という最高のゴールへとつながったのだと感じました。毎日を一生懸命生きる岡島先生の姿が説得力となり、真剣に向き合うことの大切さを学生たちに伝えたのでしょう。ゼミを通じてさらにレベルアップした岡島先生と卒業生の皆さんの今後のご活躍が期待されます。

共感した