地域の方々1,600人を動員!「だいけいだいキッズスマイルフェスタ」開催を通じて生まれた創発

本学大隅キャンパスで2024年11月24日(日)、防災・教育・福祉をテーマにした子ども向けの体験型イベント「だいけいだいキッズスマイルフェスタ」を開催しました。教職員や学生、地域の団体・企業による42のプログラムを用意し、当日は1,600人を超える子どもたちと保護者に参加いただきました。なぜ子ども向けのイベントを実施したのか?成功を導いた背景や心に残ったことは?など、大規模なイベント開催に向けて奮闘した職員に話を聞きました。

※所属・役職はすべて取材時点(2025年2月)のものです。

社会実践ビジョン

商都大阪の原動力となる

学内のリソースを一本化し、中小企業や経済団体、自治体といった学外機関をつなぐハブ機能と、

地域課題の解決を担うプラットフォーム機能を強化します。

教育ビジョン

自ら学びをデザインできる学生を生み出す

予測困難な時代を生き抜くために、主体的に学ぶ姿勢をはぐくみます。

多様な体験で得たものを発表・議論する場を設け、さらなる学びへ発展させます。

お話を伺った方

棟近 有美子さん

総務課。資料の電子化、同窓会に関わる業務を担当。「だいけいだいキッズスマイルフェスタ」の発案者で、リーダー役を担う。

浪花 拓也さん

総務課。防災担当として避難訓練などの業務に携わる。京都市の消防団員、応急手当普及員の知識を活かして業務に取り組んでいる。

神﨑 珠理さん

総務課。出張費の精算業務、式典や後援会に関わる業務を担当。「だいけいだいキッズスマイルフェスタ」ではチーム全体をサポート。

大塚 好晴さん

図書館・研究所・社会連携課長。地域連携、中小企業診断士登録養成課程の業務を主に担当。大学外の多くの団体・企業との関係性を築く。

高石 航佑さん

図書館・研究所・社会連携課。「だいけいだいキッズスマイルフェスタ」では、出展者として参加する学生のサポートを行った。

総務課職員の発案からスタートした、新たな取り組み

――イベントを企画した経緯を教えてください。

棟近 少子化に伴い、今後入学者数の減少が予測される中で、総務課の職員として何か自分にできることはないかと考えたのが、今回のイベント企画のきっかけでした。イベントを通じて地域の子どもたちに本学を身近に感じてもらうことで、将来、大学受験の際に志望校の一つとして選んでもらえるのではないかと思いました。また、総務課は防災関連業務も担当しており、本学大隅キャンパスは地域の指定避難所にもなっていますが、子どもたちが普段キャンパス内に立ち入る機会は少なく、避難所としての認識が十分ではないと感じていました。そこで、子どもたちが楽しみながら防災知識を学び、同時に本学を避難所として認識してほしいというねらいもあり、防災を中心テーマとし、さらに本学の教育・福祉分野とも連携したイベントを企画しました。

浪花 棟近さんからイベント企画の話を聞いた時、ぜひ一緒にやりたいと思いましたね。新しいことにチャレンジできるのはおもしろそうですし、本学は地域・社会連携に力を入れていますから、地域の子どもたちとよりつながることができる絶好の機会になると感じました。

神﨑 私も同じ総務課のメンバーとして、自分にできることをしていきたいという気持ちになりました。

棟近 総務課の職員だけでは実現できないと思ったので、大塚さんや高石さんをはじめ、地域・社会連携業務に携わっている研究支援・社会連携部にも協力を依頼しました。

大塚 学生が小・中学生の学習サポートを行う「だいけいだい教室」や体育会クラブの学生が企画・運営する各種スポーツ教室「大経大キッズカレッジ」など、本学では今までも近隣地域の子どもたちと関わる取り組みを実施してきましたが、大規模なイベントは初めての試みでした。それでも実現できれば本学のイメージ向上に寄与できるに違いないと思い、イベント開催に賛同しました。

高石 私も大学にとって意義のあるイベントだと思いました。そして、私たちの部署で業務を通じて築いてきた人や団体との関係性を活かし、イベントに貢献できるのではないかと考えました。

棟近 最も大変だったのは、イベント開催の承認を得て、予算を確保することでした。前例のない企画だったため、どれくらいの集客が期待できるかが不透明であることが懸念され、なかなか認めてもらえませんでした。途中で諦めたくなることもありましたが、何度も企画を見直し、再度交渉を重ねた結果、ようやく承認を得ることができました。時間はかかりましたが、最後まで諦めなかったのは、イベントに関わるメンバーとの話し合いを通じて、この企画が充実した意義のあるものになると確信を持てたからです。

浪花 最終的には42プログラムに絞りましたが、イベントでどんなことをやりたいか話し合っていると、100以上のアイデアが出たんですよね。

棟近 皆さんの前向きな協力が、とても心強く感じられました。さらに、私が本学の同窓会組織である「大樟会」に関する業務にも携わっているご縁から、事務局に何度も足を運び、協力をお願いした結果、資金面でご支援いただけたことにも大変感謝しています。同窓会の皆さまも、大学の将来について真剣に考えてくださり、今回のイベント開催の意義を理解し、応援していただきました。

大塚 同窓生を対象にしたイベントでも若い世代の参加が少ないという課題があり、その課題の解消につながるとの期待もあったのでしょう。

棟近 そうした課題があることを認識した上で、子ども連れであれば卒業生たちも気軽に大学に足を運んでくれるのではないかと考えました。

2部署が協働し、42プログラムを用意する大規模イベントを実現

――どのようにイベントをつくり上げていきましたか。

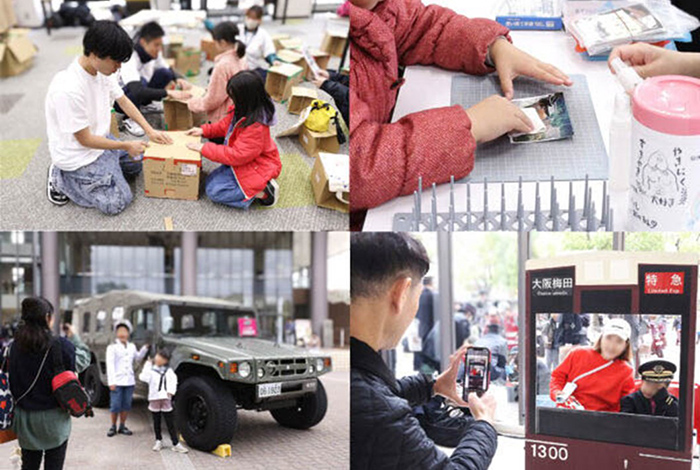

浪花 月1、2回ほどの対面での打ち合わせに加え、グループチャットでも頻繁に連絡を取り合いながら、企画を練り上げ、業務を分担して準備を進めていきました。私が主に担当したのは、自衛隊に関するプログラムです。自衛隊の服を着て特殊車両の前で撮影できたり、自衛隊式防災教室を実施したりするなど、協力いただくプログラムの準備に奔走しました。

神﨑 私は当日に配布するマップや掲示物の作成、景品の発注などを担当し、皆さんの業務のサポートを行いました。棟近さんのメンタルフォローも重要な役目の一つ(笑)。やはり初開催の大きなイベントなので、リーダーとして多大なプレッシャーを感じていることが近くにいると伝わってきて、できるだけフォローしようと心掛けていました。

高石 プログラムの中には、ボランティアクラブや硬式野球部など学生が担当するものがあり、学生との連絡・調整、サポートを行いました。テーマから逸脱しないように大まかなイメージは伝えつつ、プログラムの具体的な内容は学生自身で考えてもらい、彼らが活動しやすいようにと意識しながらサポートしました。

大塚 教員、外部の団体や企業に出展をお願いするところから、出展準備・運営のサポートまで担当しました。とくに学内の先生方は協力的で、出展をお願いした先生は皆、参加を快諾してくださってありがたかったですね。

棟近 私は広報活動や学内各所との連絡・調整を担当し、全体のとりまとめもさせていただきましたが、チームの職員一人ひとりがそれぞれの業務に責任を持って取り組んでくださったおかげで、安心してお願いすることができました。プログラム数が多く、準備段階では膨大な業務が発生しましたが、それを乗り越えられたのは、チームの協力があったからこそだと感じています。また、当日の集客が大きな課題だったため、広報の一環として私たちは全員で手分けし、東淀川区内の小学校を訪問して、作成したチラシを児童に配布していただけるようお願いしました。

キャンパスに親子の笑顔があふれたイベント当日

――当日は1,600人以上が参加され、大成功のイベントになりましたね。

浪花 500人の集客を目標にしていたところ、想定をはるかに超えた人々が参加してくれました。大きなトラブルも起こらず、大盛況のままイベントを終えることができました。初の取り組みで42のプログラムを用意するのは大きなチャレンジでしたが、イベントに関わるみんなが力を尽くした結果だと思います。普段は大学のキャンパスで見ることがないたくさんの子どもたちの笑顔と、それを楽しそうに見守る保護者の姿を見て、大変だった準備期間の疲れも吹き飛びました。防災の知識も楽しみながら学んでもらえたでしょう。

高石 たくさんの子どもたちが笑顔で参加してくれたので、出展された団体や企業の方に「やって良かった」と喜ばれたのが印象に残っています。「来年もぜひ出展したい」とも言っていただきました。

大塚 東淀川区役所の方も来場され、会場が盛り上がっている様子を見て「自分たちがやりたいイベントの理想形だ」とおっしゃっていただけたのはうれしかったですね。仕事でこれほどの達成感や喜びを感じられるのは、とても幸せなことだと思いました。

神﨑 プライベートで家族と一緒に参加してくれた教職員も多く、仕事の時とはまた違う姿を垣間見ることができてうれしかったですね。

棟近 「来年は運営側として参加したい」と声をかけてくれた職員もおり、実際に体験してみて、良いイベントだった、自分も関わりたいと思ってもらえたのだと感じました。また、一般参加者の方々からも、「防災について考える良いきっかけになった」「子育て世代にとって楽しく学べるイベントだった」「さまざまな体験ができた」「定期的に開催してほしい」といった、うれしい感想を多数いただきました。

イベントに関わった職員や学生の新たな一面を発見

――イベントの開催を通じ、新たな気づきなどはありましたか。

棟近 他部署の職員と協働する中で、それぞれの新たな一面に気づけたことが、今回の取り組みで得られた大きな収穫の一つです。本日の座談会には参加されてませんが、ステージプログラムを担当していただいた研究支援・社会連携部の寺村さんは、業務に対して非常に熱心に取り組んでくださいました。ステージに出演する学生への丁寧なサポートに加え、予期せぬ事態にも落ち着いて対応されていて、常に心強い存在でした。当日は昼食を取る間もなかったそうで、理由を尋ねると「忘れていた」とのこと。それほど集中して取り組んでくださっていたのだと思います。しかも最後には「楽しかった」と笑顔で話してくれたことが、何よりうれしく印象に残っています。

浪花 それまで私は寺村さんに対して控えめな印象を持っていて、こんな力と情熱があるんだと知りました。部署の垣根を超えた取り組みだったからこその新しい発見ですね。部署、年代、立場も異なる職員が一つの目標に向かって取り組むという経験を通じて絆を感じ、100周年に向けて他の職員とも一緒にまた何かできるのではないかと前向きな気持ちになれました。

棟近 当日はテレビ局から取材に来ていただき、イベントの様子がニュースで放映されました。これは、広報課が事前にマスコミへの呼びかけを行ってくれていたおかげです。私たち以外にも、見えないところで支えてくれていた職員がいたことを知り、とてもうれしく感じました。

大塚 学生の潜在能力にも驚かされましたね。実は、学生たちがどのくらいの熱量でイベントに関わってくれるのか、心配する気持ちがあったんです。授業でもなく完全なボランティアでの参加でしたから。ところがイベントが始まってみると、子どもたちに合わせて臨機応変にゲームのルールを変えるなど、子どもたちが楽しめるようにしっかりと考えてくれていました。目立たない場所にあるブースにあまり人が集まらなかった時には、人が多い場所で自主的に呼び込みを始めたり。本学の教育ビジョンである「自ら学びをデザインできる学生を生み出す」ための実践の場を提供できたのではないかと感じました。

高石 私たち職員から見えていないところで、ちゃんと準備をして学生自身が考えてイベントに臨んでくれたのだとわかって感動しましたね。地域の人にとって大学といえば学生のイメージが大きいと思うので、そうした学生の姿は本学のイメージ向上につながったのではないでしょうか。

棟近 参加者のアンケートでも、「学生の皆さんが丁寧に対応してくれて、好印象を持ちました」といった声が寄せられました。

大塚 私は、取り組みの成功に向けて、リーダーの思いの強さの重要性も感じました。大学の未来のためにイベントを実現したい、成功させたいという棟近さんの強い思いが伝わったからこそ、高いモチベーションで取り組めたと思っています。イベントを成功させて棟近さんの笑顔が見たいというのが、私の一番の目標でしたから(笑)

神﨑 棟近さん一人の思いから始まり、他の教職員や学生が共感し、自然と“創発”の取り組みが生まれていったように感じています。

棟近 本当に、自分ひとりの力では成し遂げられなかったイベントだと感じています。ご協力いただいた皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです。

よりプログラムを充実させ、長く継続するイベントに

――今後に向けての課題や実現したい目標はありますか。

浪花 10年、20年と続くような本学の恒例イベントにしていきたいですね。テーマは変わるかもしれないけれど、子どもたちがキャンパスを訪れてくれるイベントとして継続できればと考えています。他にも、私の場合、今回のイベントの広報で小学校を訪れたのをきっかけに、新たな取り組みもスタートしたんです。私は本学職員であると同時に、京都市の消防団員、応急手当普及員としても活動しており、先生方とお話をする中で、その知識を活かして小学校で「防災出前授業」をするという企画が生まれ、今年1月に実施しました。今後、キッズスマイルフェスタに限らず、近隣小学校と連携した取り組みを考えていきたいと思っています。

神﨑 今回のプログラムは楽しんでもらえたけれど、毎年同じことをしていてもおもしろくないと思います。継続していくには、子どもたちが飽きさせない工夫が必要ですね。私自身、どんなプログラムなら興味を持って楽しんでもらえるのかという視点を持ち、外部のイベントなどいろんな情報をキャッチするように意識していきたいと思います。

高石 社会連携担当である私たちにできるのは、たとえ小さくても普段から地域との接点をつないでいくこと。今回、そうして築いた地域との関係性を本学の活動に活かすことができると実感できたので、より丁寧に普段の業務に取り組んでいきたいと思いました。

大塚 1,600人以上を集客したという実績を残せたから、さらに外部の協力が得られやすくなるでしょう。あの企業ならこんなプログラムができるのではないかと、次のアイデアも広がります。今後に向けて私としては、学生の関わりを深めたイベントにしていければと考えています。実行委員として企画や準備、運営に関わることができれば、学生の成長の機会になるはず。学生の成長は大学の重要な使命ですから、そうした方向性も検討していきたいです。

棟近 大学ならではの特色を活かしたコンテンツの充実や、親子で楽しめるワークショップやアクティビティの追加など、次回に向けて取り入れてみたいアイデアがいくつか見つかりました。今回の実施を通じて見えてきた課題や気づきをもとに、より魅力的で充実したイベントにしたいと考えています。

大塚 確かに、本学らしさを打ち出したイベントにしていければいいですね。また、今回は総務課と研究支援・社会連携部がメインの取り組みでしたが、より多くの部署の職員が関わるといいのではないかと思っています。とくに若手の職員には、所属部署の垣根を超えた全学的な取り組みのやりがいの大きさを感じてほしいですね。

神﨑 私も、普段は業務で関わることがない部署との協働は今までにない貴重な経験だったと感じています。簡単な取り組みではなかったけれど、やってよかったという充実感で終えられました。

棟近 本日の座談会を通じて、皆さんがイベントの成功に向けてさまざまなアイデアを出し合い、実際に行動に移しながら、楽しさややりがい、充実感といった前向きな気持ちを感じてくださっていたことが伝わり、とても嬉しく思っています。

今回のイベントを企画するうえでの私の大きな原動力は、この大学の将来に少しでも貢献したいという思いでした。企画当初は実現が難しいのではないかと感じる場面もありましたが、皆さんのご協力に支えられ、無事に形にすることができました。

今後も、他の職員の皆さんにも日々の業務に加えて、可能な範囲で新しいことにも前向きに取り組んでいただけると嬉しいです。それぞれが自分にできることを少しずつ実践していくことで、本学の未来を支え、さらに発展させていければと願っています。

Hints for SOUHATSU

創発につながるヒント

40を超えるプログラムを実施する大規模なイベントを成功させるには、たくさんの課題を乗り越えなければならなかったでしょう。にもかかわらず、楽しそうにイベントを振り返って語り合う、皆さんの明るい表情が印象的でした。苦労も多かったけれど、それ以上の達成感を得られたことが伝わってきます。初めはたった一人の思いでも、実現したいという強い思いを伝えることで共感が生まれ、それぞれの力を最大限に活かすことができれば、大きな成果を収めることができるのだと感じました。

共感した